Sette anni. Un tempo che a chi ha perso un familiare sotto le macerie del Ponte Morandi sembra un lampo, eppure allo stesso tempo un’eternità. Il 14 agosto 2018 rimane inciso nella memoria collettiva come uno dei giorni più bui della storia recente italiana: 43 vite spezzate, decine di famiglie distrutte, un’intera città ferita. Eppure, a distanza di tanto tempo, la sensazione dominante è che la giustizia si muova a passo lento, mentre il potere economico e politico continua a correre veloce.

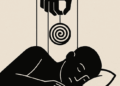

Quel giorno, mentre Genova piangeva, un dettaglio è rimasto impresso come un simbolo di una sproporzione morale intollerabile: la famiglia Benetton, allora azionista di riferimento della società che gestiva il ponte, non rinunciò alla tradizionale grigliata di Ferragosto. Un episodio che, più che un aneddoto, appare come una fotografia nitida delle priorità di un certo capitalismo italiano: il denaro e la routine del privilegio prima di tutto, persino davanti al dolore più inaccettabile. È qui che la tragedia diventa allegoria: il profitto, il potere, la rendita prevalgono sulla dignità della vita umana.

Il processo in corso ha già fatto emergere verità inquietanti. Già anni prima del crollo, chi avrebbe dovuto vigilare sapeva che quel ponte era fragile, pericoloso, usurato dal tempo e dall’incuria. Eppure, anziché fermare la macchina, si preferì continuare a incassare pedaggi, affidandosi ad autocertificazioni interne e a una catena di responsabilità evanescente. Oggi, quando si parla di “mancata manutenzione”, non si tratta di un errore tecnico o di una disattenzione. Si tratta di una scelta. La scelta di non fermare un sistema che macinava utili. La scelta di anteporre la rendita al bene comune.

Il paradosso è che, nonostante tutto, i Benetton sono riusciti a uscire dalla vicenda senza subire contraccolpi paragonabili all’enormità della tragedia. Grazie a complesse operazioni societarie, la famiglia ha incassato miliardi, mentre lo Stato e i cittadini hanno assorbito il peso materiale e morale di quel crollo. L’ingiustizia, in questo senso, non è solo giudiziaria: è etica, sociale, simbolica. È il riflesso di un Paese dove la logica degli affari continua a valere più della memoria delle vittime.

E proprio mentre ricordiamo quella tragedia, la politica italiana torna a discutere di un’altra grande opera: il Ponte sullo Stretto di Messina. Un progetto da oltre tredici miliardi di euro che il ministro Salvini ha elevato a simbolo del suo mandato. Un’infrastruttura che divide: da un lato, la promessa di migliaia di posti di lavoro, di sviluppo e di modernità; dall’altro, i dubbi enormi sul rischio sismico, sull’impatto ambientale e, soprattutto, sulle infiltrazioni criminali.

Non è un mistero che le mafie abbiano sempre guardato con interesse alle grandi opere pubbliche. Negli anni Duemila, la DIA aveva già acceso i riflettori sul rischio di infiltrazioni legate proprio al progetto del ponte. La storia ci insegna che dove scorrono grandi flussi di denaro, inevitabilmente si muovono anche gli interessi opachi delle organizzazioni criminali. Parlare di Stretto di Messina significa dunque non solo discutere di ingegneria e di trasporti, ma affrontare il nodo antico del rapporto fra affari, politica e criminalità.

Il punto allora è uno solo: abbiamo imparato qualcosa dal crollo del Ponte Morandi? O ci stiamo preparando a ripetere gli stessi errori, in scala diversa? La memoria delle vittime dovrebbe essere un argine morale contro la tentazione di sacrificare la sicurezza, la trasparenza e l’interesse collettivo sull’altare del profitto. E invece, troppo spesso, sembra che il sistema politico ed economico italiano non abbia davvero interiorizzato quella lezione.

Sette anni dopo, resta l’impressione di un Paese che dimentica in fretta, che accetta la lentezza della giustizia e che tollera l’impunità dei potenti. Un Paese dove la grigliata di Ferragosto può diventare il simbolo di una ferita: la ferita dell’indifferenza, del privilegio che non si piega neppure davanti a un lutto nazionale.

Se davvero vogliamo che quelle 43 vittime non siano morte invano, dobbiamo pretendere un cambio di rotta radicale: leggi chiare, controlli severi, responsabilità certe, e soprattutto la consapevolezza che le vite umane valgono infinitamente più di qualsiasi bilancio. Perché senza questo salto di coscienza collettiva, il Ponte Morandi resterà non solo una tragedia, ma anche una condanna: quella di un Paese incapace di imparare dai propri errori.

Ponte sullo Stretto: epica d’acciaio, utilità evanescente

Il Ponte sullo Stretto promette meraviglia: campata unica da primato, sei corsie stradali e due binari ferroviari, apertura “tra...

Ponte Morandi: Il silenzio dei colpevoli

Lumen, nata da un'idea del giornalista Stefano Baudino insieme al documentarista Heiner Koenig, l'attore Alessandro Germano e la dottoressa...

Gennaro Ciliberto: «La corruzione distrugge un intero tessuto sociale e porta a situazioni come quella del crollo del ponte Morandi»

"Venni a conoscenza di grandi anomalie strutturali che avrebbero potuto causare, ahimè poi è successo, crolli di ponti e di...

Crollo Ponte Morandi di Genova, parla il testimone Ciliberto: «Le 43 vittime si potevano salvare»

«Siamo la Nazione del giorno dopo e della commemorazione. Ogni qualvolta succede un evento che non classifico come incidente, ma...