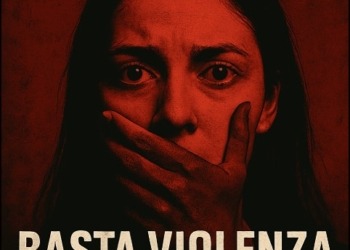

Le parole non sono mai innocue. Possono accarezzare, raccontare, ferire, umiliare, marginalizzare. In tema di violenza di genere, il linguaggio gioca un ruolo cruciale, spesso sottovalutato. Dai media alle conversazioni quotidiane, espressioni sessiste e stereotipi verbali contribuiscono a rafforzare una cultura patriarcale e discriminatoria.

Il linguaggio sessista è l’uso di parole, espressioni o costruzioni linguistiche che rafforzano l’idea di una presunta inferiorità delle donne rispetto agli uomini. Un esempio classico? Il maschile usato come neutro universale: “i medici”, “i cittadini”, “i professori”. Ma dove sono le dottoresse, le cittadine, le professoresse?

L’uso sistematico del maschile sovraesteso rende le donne invisibili nella comunicazione pubblica. Eppure, la lingua italiana offre la possibilità di nominare anche al femminile: la ministra, l’avvocata, l’ingegnera, la sindaca, la presidente (del Consiglio). Non è una questione di estetica o suono: è una questione di riconoscimento. Dare un nome significa dare un posto nel mondo.

Chi si oppone a questi usi spesso liquida tutto con un “suona male”. Ma ciò che “suona male” è solo ciò a cui non siamo abituati. E ciò a cui non siamo abituati, spesso, è proprio l’esistenza delle donne nei ruoli di potere.

Frasi come “se l’è cercata”, “era vestita in modo provocante”, o “è solo un delitto passionale” sono esempi di come il linguaggio possa giustificare la violenza, spostando la colpa dalla mano che colpisce al corpo che subisce.

Nei titoli dei giornali si parla ancora di “raptus”, “gelosia”, “tragedia familiare” per raccontare femminicidi. Una narrazione tossica che riduce crimini sistemici a eventi isolati, alimentando l’idea che la violenza di genere sia imprevedibile, quasi inevitabile.

Il potere di un linguaggio inclusivo

Contrastare la violenza di genere significa anche rivedere il modo in cui comunichiamo. Scegliere un linguaggio inclusivo, rispettoso, consapevole non è una questione di politically correct, ma di giustizia sociale.

L’educazione linguistica è un tassello fondamentale per promuovere una cultura del rispetto. Servono programmi scolastici che affrontino il tema della parità di genere fin dalla giovane età, e serve una maggiore consapevolezza nei media e nella comunicazione pubblica.

Anche usare correttamente il femminile professionale contribuisce a costruire un’immagine sociale più equa e reale delle donne. Perché se le parole cambiano, cambia anche il nostro modo di vedere il mondo.

Il linguaggio non crea la realtà da solo, ma contribuisce a definirla. Usare parole che rispettano la dignità delle persone significa dare un colpo al cuore del patriarcato. Perché ogni parola conta. Anche le nostre.

- Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell’informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini

Venezia, 25 novembre 2017

Sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata, un fenomeno endemico: i dati lo confermano in ogni Paese, Italia compresa.

La violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo: lo dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2011 e recepita dall’Italia nel 2013, che condanna «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica» e riconosce come il raggiungimento dell’uguaglianza sia un elemento chiave per prevenire la violenza.

La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi “civile”.

Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, producono un’asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali.

La Convenzione di Istanbul insiste sulla prevenzione e sull’educazione. Chiarisce quanto l’elemento culturale sia fondamentale e assegna all’informazione un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità (art.17).

Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. “Ogni giornalista è tenuto al “rispetto della verità sostanziale dei fatti”. Non deve cadere in morbose descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche e trasformando l’informazione in sensazionalismo.

Noi, giornaliste e giornalisti firmatari del Manifesto, ci impegniamo per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità.

Pertanto riteniamo prioritario:

- inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori;

- adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate

- adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale;

- attuare la “par condicio di genere” nei talk show e nei programmi di informazione, ampliando quanto già raccomandato dall’Agcom;

- utilizzare il termine specifico “femminicidio” per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della “sottovalutazione della violenza”: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale;

- sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;

- illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere;

- mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;

- evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle le donne;

- nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare:

a) espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili;

b) termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;

c) l’uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale” o “oggetto del desiderio”;

d) di suggerire attenuanti e giustificazioni all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via.

e) di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza nel rispetto della sua persona.

Femminicidi in Italia: una strage silenziosa che continua nel 2025

Non è emergenza, è sistemico. Nel primo trimestre del 2025, secondo i dati del Ministero dell’Interno, in Italia sono...

I femminicidi di Sara Campanella, Ilaria Sula ed il vuoto che lasciamo ai nostri ragazzi

Ancora una volta, i nomi di Sara Campanella ed Ilaria Sula si aggiungono alla lunga e dolorosa lista di...

Tenetevele le mimose

https://www.tiktok.com/@paolo_dechiara/video/7469577161528134944?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7468625904500213270 Dagli anni Settanta i diritti delle donne in Italia, grazie alla Lotta sociale, hanno fatto passi da gigante. Oggi,...

WN-TV: LOTTA ALLE MAFIE ED AL FEMMINICIDIO

"LOTTA ALLE MAFIE ED AL FEMMINICIDIO - IL CORAGGIO DI DIRE NO, LEA GAROFALO LA DONNA CHE SFIDO' LA 'NDRANGHERTA"...